Achte auf die verräterischen Spuren. Bei Texten sind dies oft eine unnatürliche Perfektion, fehlende persönliche Erfahrungen und erfundene Fakten ("Halluzinationen"). Bei Bildern solltest Du besonders auf Fehler bei Händen und Zähnen, unlogische Schatten oder Reflexionen und unsinnigen Text im Hintergrund achten.

Kontext ist König und Emotionen sind ein Warnsignal. Frage Dich immer zuerst: "Wer ist die Quelle dieses Inhalts?". Und wenn ein Beitrag Dich extrem wütend oder ängstlich macht, tritt bewusst auf die Bremse – denn genau dann bist Du am anfälligsten für Manipulation.

Überprüfe, bevor Du teilst. Die wichtigste Regel im Kampf gegen Desinformation ist, nicht zum unbewussten Verstärker zu werden. Eine schnelle Gegenrecherche bei einer vertrauenswürdigen Quelle sollte vor jedem Teilen von schockierenden oder unglaublichen Inhalten stehen.

Das alte Sprichwort "Glaub nicht alles, was im Internet steht" hat eine völlig neue, tiefgreifende Dimension erreicht. In den letzten Jahren sind die Grenzen zwischen menschlich und maschinell erstellten Inhalten auf eine Weise verschwommen, die wir lange für Science-Fiction gehalten haben. Ein atemberaubend schönes Foto, ein eloquent formulierter Kommentar, eine schockierende Nachrichtenmeldung – was davon ist echt, was ist ein brillant formulierter Fake?

Wir stehen an einem Punkt, an dem ein noch fundamentalerer Grundsatz unseres Weltverständnisses ins Wanken gerät: "Sehen ist nicht mehr glauben." 👁️

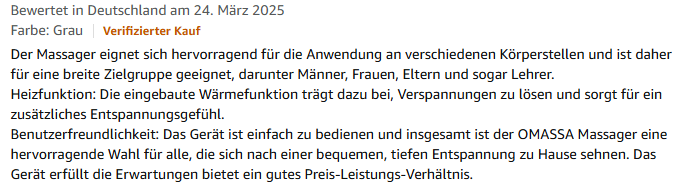

Diese neue Realität schafft eine tiefsitzende Unsicherheit. Wie können wir noch unterscheiden, was echt ist, wenn eine KI in Sekunden Bilder erzeugen kann, die selbst Experten ins Zweifeln bringen? Wie schützen wir uns vor gezielter Desinformation, die perfekt auf unsere Ängste und Hoffnungen zugeschnitten ist, oder vor subtiler Manipulation in Form von gefälschten Produktbewertungen und Kommentaren?

Dieser Artikel ist Dein persönlicher "Fake-Detektor"-Kurs. Wir können Dir kein unfehlbares technisches Werkzeug an die Hand geben – denn die KI entwickelt sich schneller, als jedes Detektor-Tool aufholen kann. Aber wir geben Dir etwas viel Besseres und Nachhaltigeres: ein trainiertes Auge, ein kritisches Denkmodell und eine Checkliste mit konkreten Anhaltspunten, um Deinen "digitalen Spürsinn" zu schärfen. Lass uns gemeinsam lernen, den digitalen Nebel zu lichten.

Teil 1: Die verräterischen Spuren im Text – Worauf Du beim Lesen achten solltest

Texte, die von großen Sprachmodellen (LLMs) wie ChatGPT generiert werden, sind oft beeindruckend. Sie sind strukturiert, informativ und sprachlich meist auf einem hohen Niveau. Doch genau in dieser Stärke liegt oft auch ihre größte Schwäche und ihre verräterischste Spur. Eine KI schreibt wie ein brillanter Student, der das gesamte Wissen der Bibliothek auswendig gelernt hat, aber nie eine eigene Lebenserfahrung gemacht hat. Hier sind die wichtigsten Anzeichen, auf die Du achten solltest.

1. Die makellose Fassade: Perfektion als Warnsignal

Das vielleicht paradoxeste Anzeichen für einen KI-generierten Text ist seine oft unmenschliche Perfektion.

Menschliche Texte, selbst von professionellen Autoren, haben kleine Fehler und Eigenheiten. Wir benutzen Füllwörter, variieren unsere Satzlänge mal mehr, mal weniger elegant, wiederholen uns manchmal und hier und da schleicht sich ein Tippfehler ein. Unsere Sprache lebt und atmet.

KI-Texte hingegen sind oft wie eine polierte Marmorstatue: makellos, aber kalt.

- Achte auf fehlerfreie Grammatik und Zeichensetzung: Während das ein Zeichen für Qualität ist, kann eine absolute Fehlerfreiheit über einen langen Text hinweg verdächtig sein.

- Achte auf eine sehr gleichmäßige Satzstruktur: Oft reiht die KI Haupt- und Nebensätze in einem sehr ähnlichen, fast schon monotonen Rhythmus aneinander. Es fehlt die natürliche sprachliche Melodie, die ein menschlicher Schreiber oft unbewusst einbaut.

- Achte auf "perfekte" Listen und Gliederungen: KIs sind Meister darin, Informationen in perfekt symmetrische Bullet-Points oder nummerierte Listen zu gießen.

2. Der Mangel an "Ich": Fehlende persönliche Erfahrung

Das ist der fundamentalste Unterschied: Eine KI hat kein Leben. Sie hat nie den Geruch von Regen auf heißem Asphalt wahrgenommen, die Nervosität vor einem ersten Date gefühlt oder die Enttäuschung über eine verpasste Chance erlebt. Ihr gesamtes "Wissen" ist eine statistische Abstraktion von Texten, die über diese Dinge geschrieben wurden.

Dieser Mangel an gelebter Erfahrung spiegelt sich deutlich in ihren Texten wider.

- Achte auf das Fehlen von echten, einzigartigen Anekdoten: Eine KI kann zwar eine Geschichte über "einen Spaziergang im Wald" schreiben, aber sie wird generisch bleiben. Es fehlt die eine, spezifische, leicht schräge Beobachtung, die nur ein Mensch machen kann (z.B. "das seltsame Geräusch, das ein Eichhörnchen machte, als es mich sah").

- Achte auf das Fehlen einer echten, begründeten Meinung: Die KI ist darauf trainiert, eine neutrale, ausgewogene Perspektive wiederzugeben. Sie fasst oft die Argumente beider Seiten zusammen, vermeidet aber eine starke, persönliche Positionierung, die nicht direkt aus ihren Trainingsdaten ableitbar ist.

- Achte auf das Fehlen von emotionaler Tiefe: Eine KI kann schreiben "Das war ein trauriges Ereignis", aber sie kann nicht die subtilen Nuancen von Melancholie, Nostalgie oder bittersüßer Freude vermitteln. Ihre emotionalen Beschreibungen wirken oft wie aus dem Lehrbuch – korrekt, aber ohne Gefühl.

3. Die selbstbewusste Lüge: Faktische Fehler und "Halluzinationen"

Eine der größten und gefährlichsten Schwächen von Large Language Models (LLMs) ist ihre Neigung zu Halluzinationen. Das bedeutet nicht, dass die KI Dinge sieht. Es bedeutet, dass sie Fakten, Zitate, Quellenangaben oder sogar ganze Ereignisse selbstbewusst erfindet, die absolut nicht existieren.

Das passiert, weil die KI kein echtes Wissens- oder Faktenregister hat. Sie ist eine Maschine zur Vorhersage des nächsten wahrscheinlichen Wortes. Manchmal ist die statistisch plausibelste Fortsetzung eines Satzes eine, die faktisch komplett falsch ist.

- Achte auf zu spezifische, aber unbelegte Details: Eine KI könnte schreiben: "Laut einer Studie der Universität Harvard aus dem Jahr 2021...". Das klingt extrem glaubwürdig. Eine schnelle Google-Suche nach dieser spezifischen Studie ergibt aber oft: Es gibt sie nicht.

- Achte auf Zitate, die zu perfekt klingen: Wenn einer historischen Persönlichkeit ein Zitat in den Mund gelegt wird, das die aktuelle Situation perfekt zusammenfasst, ist Vorsicht geboten. KIs neigen dazu, Zitate zu erfinden, die zwar im Geiste der Person sind, aber nie so gesagt wurden.

- Achte auf die Vermischung von Fakten: Manchmal nimmt die KI korrekte Fakten aus unterschiedlichen Kontexten und mischt sie zu einer neuen, falschen Aussage zusammen.

4. Die zeitliche Kapsel: Veraltetes Wissen

Viele der großen, frei zugänglichen Sprachmodelle haben einen sogenannten Knowledge Cutoff – einen Wissensstichtag. Das bedeutet, ihr Training wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. April 2023) abgeschlossen. Sie haben keinerlei Informationen über Ereignisse, die danach stattgefunden haben.

Dies kann ein verräterisches Zeichen sein, auch wenn neuere Modelle mit Internetzugang dieses Problem teilweise umgehen.

- Achte auf vage oder veraltete Formulierungen zu aktuellen Themen: Wenn ein Text über ein sehr neues Ereignis spricht, aber Formulierungen wie "in jüngster Zeit" oder "es wird erwartet, dass..." verwendet, anstatt konkrete, aktuelle Fakten zu nennen, könnte das ein Hinweis sein.

- Stelle direkte Testfragen: Wenn du den Verdacht hast, dass ein Account oder ein Text KI-generiert ist, frage nach einem sehr aktuellen Ereignis (z.B. "Was war das Ergebnis des gestrigen Fußballspiels?"). Eine KI ohne Live-Internetzugang wird hier passen müssen.

Checkliste: So erkennst Du KI-generierte Texte

✅ Sprachliche Perfektion: Ist der Text fast zu perfekt, ohne Tippfehler, mit sehr gleichmäßiger Satzstruktur?

✅ Fehlende Persönlichkeit: Fehlen einzigartige Anekdoten, eine echte Meinung oder emotionale Tiefe?

✅ Faktische Zweifel: Werden sehr spezifische, aber unbelegte Fakten oder Zitate genannt? (Immer nachprüfen!)

✅ Zeitliche Einordnung: Bezieht sich der Text auf aktuelle Ereignisse oder scheint das Wissen veraltet zu sein?

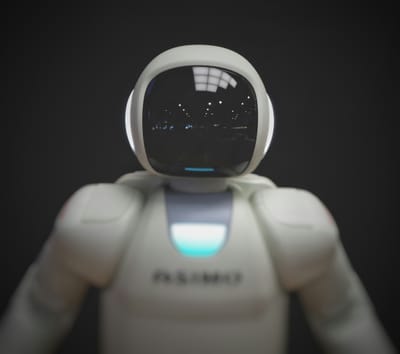

Teil 2: Die Fehler im Bild – Visuelle Hinweise auf eine künstliche Realität

KI-generierte Bilder haben in den letzten Jahren eine atemberaubende Qualität erreicht. Sie können fotorealistisch, künstlerisch, fantasievoll und oft auf den ersten Blick nicht mehr von echten Fotos oder menschlicher Kunst zu unterscheiden sein.

Doch wie ein menschlicher Traum, der oft logisch beginnt und dann an kleinen, surrealen Details zerbricht, haben auch KI-Bilder oft verräterische Fehler. Die KI "malt" nicht wie ein Mensch, der die Welt versteht. Sie setzt Pixel basierend auf statistischen Mustern zusammen, die sie in Millionen von Trainingsbildern gelernt hat. Und manchmal gehen diese Muster auf seltsame Weise schief. Dein bestes Werkzeug ist hier, nicht nur zu schauen, sondern genau hinzuschauen.

1. Die goldene Regel: Schau auf die Hände (und die Zähne)!

Dies ist der bekannteste, klassische und oft immer noch zuverlässigste Hinweis auf ein KI-generiertes Bild. Die menschliche Hand ist ein anatomisches Meisterwerk – komplex, mit vielen Gelenken, und sie kann unzählige verschiedene Posen einnehmen. Für eine KI ist diese Komplexität ein Albtraum. 🖐️

- Achte auf die Anzahl der Finger: Der häufigste Fehler. Oft generiert die KI sechs Finger, manchmal auch nur vier. Zähle nach!

- Achte auf die Anatomie: Selbst wenn die Anzahl stimmt, sind die Finger oft unnatürlich lang oder kurz, die Gelenke an den falschen Stellen, oder die Hand ist in einer Weise verdreht, die physikalisch unmöglich ist. Manchmal scheinen Finger ineinander oder in Objekte hinein zu verschmelzen.

- Achte auf die Zähne: Ähnlich wie Hände sind auch Zähne eine Herausforderung. Die KI versteht nicht das Konzept eines Gebisses. Achte auf eine unlogische Anzahl von Zähnen, Zähne, die zu symmetrisch oder wie ein durchgehendes Band aussehen, oder einzelne Zähne an seltsamen Stellen im Mund.

Warum passiert das? In den Trainingsdaten gibt es unzählige Bilder von Händen in allen möglichen Posen. Mal sind vier Finger sichtbar, mal fünf, mal halten sie etwas. Die KI lernt daraus ein "durchschnittliches" statistisches Muster von "Hand", aber nicht die zugrundeliegende anatomische Regel, dass eine menschliche Hand (fast immer) fünf Finger hat.

2. Die Gesetze der Physik gelten nicht immer: Unlogische Details

Die KI hat kein angeborenes Verständnis für die physikalische Welt. Sie weiß nicht, wie Licht, Schatten, Reflexionen oder Perspektive wirklich funktionieren. Sie ahmt nur die Muster nach, die sie in Fotos gesehen hat. Und manchmal macht sie dabei subtile, aber entlarvende Fehler.

- Achte auf den Schattenwurf: Passt der Schatten eines Objekts zur Position der Lichtquelle im Bild? Manchmal werfen Objekte seltsame oder gar keine Schatten, oder mehrere Objekte haben Schatten, die in unterschiedliche Richtungen fallen, obwohl es nur eine Sonne gibt.

- Achte auf Reflexionen: Schau Dir spiegelnde Oberflächen genau an – Fensterscheiben, Wasser, eine Sonnenbrille. Spiegeln sie die Umgebung korrekt wider? Oft sind die Reflexionen verzerrt, unlogisch oder spiegeln etwas, das gar nicht in der Szene vorhanden ist.

- Achte auf Muster und Texturen: Verlaufen die Streifen eines Hemdes oder das Muster einer Holzmaserung logisch über eine Biegung oder eine Falte? Oft wirken Muster, als wären sie nachträglich flach auf die Oberfläche "geklebt", ohne der dreidimensionalen Form des Objekts zu folgen.

3. Die unheimliche Perfektion: Glatte Haut und Symmetrie

Die Realität ist chaotisch, asymmetrisch und voller kleiner Fehler. Die Welt einer KI hingegen neigt zur mathematischen Perfektion und Glättung. Dieser Drang zur Idealisierung kann ein starkes Indiz sein.

- Achte auf unnatürlich glatte Haut: Besonders bei Porträts neigen KI-Modelle dazu, Haut zu generieren, die wie mit einem Weichzeichner behandelt aussieht. Es fehlen die feinen Details menschlicher Haut: Poren, winzige Fältchen, kleine Narben oder Unebenheiten. Wenn jede Person im Bild eine makellose Porzellanhaut hat, ist Vorsicht geboten.

- Achte auf perfekte Symmetrie: Menschliche Gesichter sind niemals perfekt symmetrisch. Ein Auge ist immer minimal größer oder steht etwas höher als das andere. KI-generierte Gesichter weisen oft eine unheimliche, perfekte Symmetrie auf, die sie maskenhaft wirken lässt. Das gilt auch für Objekte oder Hintergründe – achte auf Muster, die zu perfekt gespiegelt sind.

- Achte auf "generische" Details: Oft wirken Hintergründe oder Kleidung in KI-Bildern etwas seelenlos und generisch. Es fehlen die kleinen, individuellen Details, die einen Ort oder eine Person einzigartig machen – der kleine Fleck auf dem T-Shirt, der verblichene Aufkleber an der Wand.

4. Der Kauderwelsch im Hintergrund: Text und Symbole

Dies ist einer der stärksten und zuverlässigsten technischen Hinweise, der oft übersehen wird, weil wir uns auf die Hauptmotive im Bild konzentrieren. Für eine lange Zeit konnten KI-Bildgeneratoren keine kohärente Schrift erzeugen.

Die KI "malt" Buchstaben, sie "schreibt" sie nicht. Sie versteht nicht das Konzept von Wörtern oder Grammatik. Sie hat nur gelernt, dass in vielen Bildern Formen vorkommen, die wie Buchstaben aussehen, und sie versucht, diese Formen nachzuahmen.

- Zoome auf Schilder, Bücher oder Kleidung im Bild: Achte genau auf jeglichen Text im Hintergrund.

- Achte auf unleserlichen Kauderwelsch: Oft sind die Buchstaben deformiert, eine Mischung aus verschiedenen Alphabeten oder ergeben einfach keinen Sinn. Es sieht aus wie eine Schrift aus einem Traum.

- Achte auf Nonsens-Wörter: Selbst wenn die Buchstaben klar aussehen, ergeben die Wörter oft keinen Sinn.

Wichtiger Hinweis: Neuere Modelle wie DALL-E 3 oder Midjourney v6 werden immer besser darin, kohärenten Text zu erzeugen. Dieser Hinweis wird also mit der Zeit schwächer werden, ist aber für die meisten heute im Umlauf befindlichen KI-Bilder immer noch ein extrem starkes Indiz.

Checkliste: So erkennst Du KI-generierte Bilder

✅ Hände und Zähne: Stimmt die Anzahl der Finger? Sieht die Anatomie logisch aus? Sind die Zähne normal?

✅ Physik und Logik: Passen Schatten und Reflexionen? Verlaufen Muster auf Kleidung oder Objekten korrekt?

✅ Unheimliche Perfektion: Ist die Haut zu glatt? Sind Gesichter oder Objekte zu symmetrisch?

✅ Text im Bild: Ist die Schrift auf Schildern oder Büchern im Hintergrund lesbar und sinnvoll, oder ist es Kauderwelsch?

Teil 3: Über die Technik hinaus – Dein wichtigstes Werkzeug ist Dein Verstand

Die Checklisten für Texte und Bilder sind wertvolle Werkzeuge. Sie helfen uns, die technischen "Fingerabdrücke" zu erkennen, die eine KI hinterlässt. Aber wir müssen ehrlich sein: Die Technologie entwickelt sich in einem atemberaubenden Tempo. Die Fehler von heute – die seltsamen Hände, der unsinnige Text – werden die gelösten Probleme von morgen sein.

Sich allein auf technische Details zu verlassen, ist ein ständiger Wettlauf gegen die Zeit, den wir wahrscheinlich verlieren werden. Unser wichtigstes und nachhaltigstes Werkzeug im Kampf gegen Desinformation ist daher nicht die technische Analyse, sondern etwas viel Grundlegenderes: unser eigener, kritischer Verstand. 🧠

Es geht darum, eine mentale Firewall aufzubauen, die nicht auf der Erkennung von KI-Fehlern basiert, sondern auf einem gesunden, menschlichen Skeptizismus.

1. Kontext ist König: Die Quelle ist wichtiger als der Inhalt

Das ist die vielleicht wichtigste Regel der modernen Medienkompetenz. Bevor Du auch nur eine Sekunde damit verbringst, einen Inhalt auf seine Echtheit zu analysieren, stelle die alles entscheidende Frage: Wo sehe ich das und wer sagt das?

Ein perfekt formulierter Text oder ein makelloses Bild kann völlig wertlos oder sogar gefährlich sein, wenn die Quelle nicht vertrauenswürdig ist.

- Wer ist der Absender? Handelt es sich um ein etabliertes, seriöses Nachrichtenmedium mit einem Impressum und einer nachvollziehbaren Redaktion? Oder ist es ein anonymer Account in den sozialen Medien mit einem Fantasienamen und ohne klare Identität?

- Was ist die Absicht der Quelle? Ist es eine Quelle, die für ausgewogene Berichterstattung bekannt ist, oder eine Webseite, die bekanntermaßen politische Propaganda, Verschwörungstheorien oder reißerische Schlagzeilen verbreitet?

- Kann ich es verifizieren? Wenn eine schockierende Behauptung aufgestellt wird, berichten auch andere, unabhängige und vertrauenswürdige Quellen darüber? Eine schnelle Suche nach dem Thema bei einer bekannten Nachrichtenagentur kann oft in Sekunden Klarheit schaffen.

Faustregel: Ein plausibel aussehender Inhalt von einer dubiosen Quelle ist immer weniger glaubwürdig als ein einfacher, ungeschliffener Inhalt von einer etablierten, vertrauenswürdigen Quelle. Investiere Deine Energie zuerst in die Überprüfung des Absenders, nicht des Inhalts.

2. Die emotionale Bremse: Fühle, aber denke zuerst

KI-gestützte Desinformation ist oft nicht darauf ausgelegt, unseren rationalen Verstand zu überzeugen, sondern unsere emotionalen Knöpfe zu drücken. Sie will uns wütend, empört, ängstlich oder euphorisch machen, denn in diesem Zustand schalten wir unser kritisches Denken ab und neigen dazu, Inhalte unüberlegt zu teilen.

Hier kommt Deine wichtigste persönliche Schutzmaßnahme ins Spiel: die emotionale Bremse. 🛑

- Erkenne die emotionale Reaktion: Wenn Du einen Inhalt siehst, der eine extrem starke und sofortige emotionale Reaktion in Dir auslöst, sei es Wut über eine vermeintliche Ungerechtigkeit oder Angst vor einer drohenden Gefahr, halte inne. Genau in diesem Moment bist Du am anfälligsten für Manipulation.

- Frage Dich: "Soll ich das jetzt fühlen?" Dieser eine Gedanke kann den Autopiloten unterbrechen. Ist es die Absicht des Absenders, mich genau so wütend oder ängstlich zu machen? Dient diese Emotion einer konstruktiven Auseinandersetzung oder nur der reinen Eskalation?

- Teile niemals aus dem Affekt heraus: Mache es Dir zur eisernen Regel, niemals einen Inhalt zu teilen oder weiterzuleiten, während Du emotional stark aufgeladen bist. Gib Dir selbst eine Bedenkzeit – eine Stunde, einen Tag. Oft sieht die Welt nach dieser Pause schon ganz anders aus.

Faustregel: Je stärker ein Inhalt Dich emotional aufwühlt, desto skeptischer solltest Du ihm gegenüber sein. Echte, seriöse Information zielt auf den Verstand, Propaganda zielt auf den Bauch.

3. Nutze technische Hilfsmittel (aber verlasse Dich nicht blind drauf)

In dem Bestreben, KI-generierte Inhalte zu entlarven, entstehen natürlich auch technische Gegenmaßnahmen. Es gibt eine wachsende Zahl von Online-Tools und Software, die versprechen, Fakes zu erkennen.

- KI-Detektoren für Text: Webseiten, die analysieren, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Text von einer KI geschrieben wurde.

- Detektoren für Bilder: Tools wie "AI or Not", in die man ein Bild hochladen kann, um eine Einschätzung zu erhalten, ob es KI-generiert ist.

- Digitale Wasserzeichen und Standards: Initiativen wie die C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), in der große Tech-Firmen zusammenarbeiten, um Bilder und Videos mit einer Art unsichtbarem, kryptografischem "Echtheitszertifikat" zu versehen, das ihre Herkunft belegt.

Diese Werkzeuge können nützliche Anhaltspunkte sein und eine erste Einschätzung liefern. Aber es ist entscheidend, sich ihrer Grenzen bewusst zu sein:

- Sie sind nicht unfehlbar: Der Wettlauf zwischen Generierung und Detektion ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Mit jeder neuen, besseren KI-Version werden die Detektoren wieder schlechter.

- Sie können "falsch-positiv" sein: Manchmal wird ein von einem Menschen geschriebener, sehr formeller Text fälschlicherweise als KI-generiert markiert.

- Sie können umgangen werden: Gezielte Desinformationskampagnen können versuchen, solche Detektoren bewusst auszutricksen.

Fazit: Der mündige digitale Bürger

Die Fähigkeit, zwischen echten und künstlich erzeugten Inhalten zu unterscheiden, ist keine technische Spezialfähigkeit für Nerds mehr. Sie entwickelt sich zu einer grundlegenden Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts, so wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen.

Die schlechte Nachricht ist: Die Technologie wird besser werden. Die verräterischen Spuren, die wir heute noch finden – die seltsamen Hände, die sprachliche Seelenlosigkeit, der Kauderwelsch im Hintergrund –, werden mit der Zeit wahrscheinlich verschwinden. Die perfekte Fälschung rückt näher.

Die gute Nachricht ist: Das spielt keine Rolle. Denn die Werkzeuge, die uns wirklich schützen, veralten nicht. Was bleiben wird, ist die Notwendigkeit des kritischen Denkens, der konsequenten Quellenprüfung und der emotionalen Selbstregulation.

Wir sind der Flut an KI-generierten Inhalten nicht hilflos ausgeliefert. Indem wir lernen, wachsam zu sein, innezuhalten, zu hinterfragen und unseren eigenen Verstand als primäres Werkzeug zu benutzen, können wir die unbestreitbaren Vorteile der KI nutzen, ohne die Opfer ihrer Schattenseiten zu werden. Es geht nicht darum, paranoid zu werden, sondern darum, ein informierter und mündiger digitaler Bürger in einer immer komplexeren Welt zu sein.

Weiterführende Fragen

Werden die KI-Detektor-Tools in Zukunft nicht gut genug sein, um Fakes automatisch zu erkennen?

Es ist ein ständiges Wettrüsten. Während die Detektoren besser werden, werden auch die KI-Modelle besser darin, unentdeckbar zu bleiben. Eine vielversprechendere Lösung sind proaktive "Echtheitszertifikate" (wie der C2PA-Standard), bei denen Kameras und Software Inhalte bereits bei der Erstellung als echt markieren. Aber auch hier bleibt die kritische Prüfung durch den Menschen entscheidend.

Ist es illegal, KI-generierte Bilder oder Texte zu erstellen und zu verbreiten?

Das kommt auf den Inhalt und den Kontext an. Das Erstellen eines fantasievollen KI-Bildes ist völlig legal. Das Erstellen eines Deepfakes, in dem eine reale Person verleumdet wird oder der zur Täuschung und zum Betrug eingesetzt wird, ist jedoch in den meisten Rechtsordnungen illegal. Die Gesetze in diesem Bereich entwickeln sich gerade sehr schnell.

Was ist, wenn ich mir unsicher bin, ob etwas echt oder fake ist?

Im Zweifel gilt immer die Vorsicht. Wenn Du einen Inhalt nicht eindeutig als echt verifizieren kannst, behandle ihn als potenziell falsch. Das bedeutet vor allem: Teile ihn nicht. Es ist besser, eine wahre Geschichte nicht zu teilen, als eine Falschinformation weiterzuverbreiten und so zum Teil des Problems zu werden.

Jetzt kostenlos abonnieren und immer auf dem Neuesten bleiben. 🚀